【 連環:LINK 】

3Ecafeプロジェクトチーム公式サイト (新設予定) Twitter

Circolo 3E (新設予定:家具・家電・本などのリユース推進グループページ)

つくば3Eフォーラム (つくばを環境都市にするためのネットワーク)

【 索引:INDEX 】

基本情報:「3Eカフェ」・3Ecafeプロジェクトチームについて

「3Eカフェ」企画情報

2008年(第3,4回)

2009年春夏(第5,6回)

2009年初秋(第7回)

2009年晩秋(第8回)

2010年冬春(第9回)

2010年秋~2011年秋(第10-14回)

2011年冬~(第15回~)

つくば3Eフォーラム

チームマネジメント

発表・報道・受賞の記録

学生向け:新メンバー歓迎

ミーティング報告

メンバー紹介

"裏3E":Eat, Enjoy, Entertain!

カフェ(喫茶店)&スイーツ!

3E News CAFE

環境都市(エコシティ)つくば

筑波大学の環境活動

3R+1 EcoCycle

小さいエコ見つけた!

出張レポート

特集記事

ほっきょく通信

地域のエネルギー

日本最大級の環境展示会 エコプロダクツ展

日本の環境戦略

未来は僕らの手の中!

その他"カフェ企画"情報

イベント情報

嶋村さんのお絵かき録

2011年10月15日

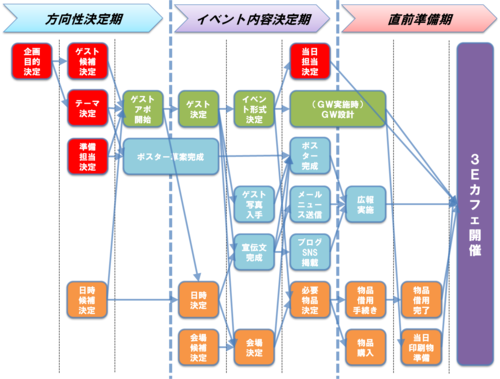

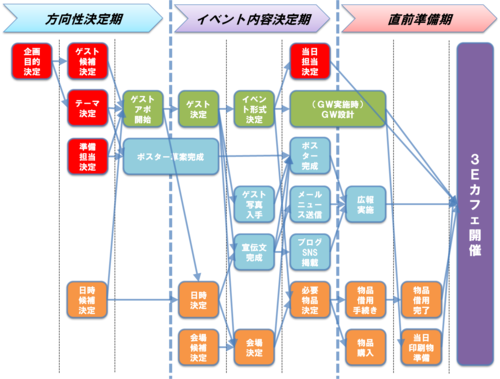

業務手順の可視化・共有について

僕が3Ecafeプロジェクトチームをやっていて、前から思っていたことがある。それはイベント直前に思いがけないことが起こって忙しくなってしまうことが多い...ということ。しかし、大抵トラブルが起こったときは目の前の業務に追われているから、きちんとした改善策を提案することもなく、風化してしまう。

毎回がほとんど同じ業務なのに、毎回同じような確認をして、直前にあれを忘れていただの、あれを知っている人物が居ないだの、そんなことで焦っている。でもそれは確認をし忘れた人のせいとか、あることを知っている人物が居ないせいとかで済ませてはダメで、何度も起こるということは運営のしくみ自体に原因があるはずだ。そのことを放置しているというのは、一応は副代表という立場上、申し訳なく思っていた。

そんな中、試行錯誤の結果として一つ必須だと思うに至ったのは「定期ミーティング重視」である。全体で意思決定を行い進捗状況を共有することはミスを減らす上で重要だし、個々人のモチベーション維持にも繋がるからだ。活動的な学生の集まる団体においては、ミーティングの定期性は必須だと思う。そうしないと全員参加を実現するのが至難の業になってしまうし、毎回わざわざ次回設定をしなくてよいからだ。

そしてもう一つ、必要だと思っていて取り組めていなかったのが「業務手順の可視化・共有」である。これは内部資料で業務間の順序や関連が一目で分かる資料がなく、きちんとしたものを残すことが出来れば、冒頭で述べた直前期の焦りというものが幾分か和らぐだろうし、毎回同じことを確認する必要もなくなるだろうし、改善策を議論するときも論点がズレるのを抑えられるだろうと思っていた。

したがって、僕が重要視する定期ミーティングにおいても、もっと効率的で生産的な話になるはずだし、同じ労働力でイベントの回数も増やせるはずだ。またその先にあるはずの活動規模を拡大には、個人の勘や経験に頼る部分を減らしていかなければならないが、その第一歩にもなるはずだ。

そんなことを考えていたら、僕もあと半年で社会人、そろそろ引き継ぎをしなければならない時期になってしまった。ちょうどこの間の3連休に学園祭が終わって、フェードアウト宣言をしてきたところだ。なぜならば、目の前の業務に追われがちな現場から一歩離れて、やり残していたことに取り組みたいと思ったからだ。それは研究を優先しなければならない状態の僕でもできる、後輩へのささやかな恩返しでもある。

あと半年の期間、3Ecafeプロジェクトチームにおいては、この「業務手順の可視化・共有」だけはきっちりと終わらせて、僕が抜けた後もより素晴らしい団体になっていく土台となるような引き継ぎをしたいと強く思う。

未来のエコシティつくばの実現に向けて―。

天沼@まず「3Eカフェ開催まで」を作成中

毎回がほとんど同じ業務なのに、毎回同じような確認をして、直前にあれを忘れていただの、あれを知っている人物が居ないだの、そんなことで焦っている。でもそれは確認をし忘れた人のせいとか、あることを知っている人物が居ないせいとかで済ませてはダメで、何度も起こるということは運営のしくみ自体に原因があるはずだ。そのことを放置しているというのは、一応は副代表という立場上、申し訳なく思っていた。

そんな中、試行錯誤の結果として一つ必須だと思うに至ったのは「定期ミーティング重視」である。全体で意思決定を行い進捗状況を共有することはミスを減らす上で重要だし、個々人のモチベーション維持にも繋がるからだ。活動的な学生の集まる団体においては、ミーティングの定期性は必須だと思う。そうしないと全員参加を実現するのが至難の業になってしまうし、毎回わざわざ次回設定をしなくてよいからだ。

そしてもう一つ、必要だと思っていて取り組めていなかったのが「業務手順の可視化・共有」である。これは内部資料で業務間の順序や関連が一目で分かる資料がなく、きちんとしたものを残すことが出来れば、冒頭で述べた直前期の焦りというものが幾分か和らぐだろうし、毎回同じことを確認する必要もなくなるだろうし、改善策を議論するときも論点がズレるのを抑えられるだろうと思っていた。

したがって、僕が重要視する定期ミーティングにおいても、もっと効率的で生産的な話になるはずだし、同じ労働力でイベントの回数も増やせるはずだ。またその先にあるはずの活動規模を拡大には、個人の勘や経験に頼る部分を減らしていかなければならないが、その第一歩にもなるはずだ。

そんなことを考えていたら、僕もあと半年で社会人、そろそろ引き継ぎをしなければならない時期になってしまった。ちょうどこの間の3連休に学園祭が終わって、フェードアウト宣言をしてきたところだ。なぜならば、目の前の業務に追われがちな現場から一歩離れて、やり残していたことに取り組みたいと思ったからだ。それは研究を優先しなければならない状態の僕でもできる、後輩へのささやかな恩返しでもある。

あと半年の期間、3Ecafeプロジェクトチームにおいては、この「業務手順の可視化・共有」だけはきっちりと終わらせて、僕が抜けた後もより素晴らしい団体になっていく土台となるような引き継ぎをしたいと強く思う。

未来のエコシティつくばの実現に向けて―。

天沼@まず「3Eカフェ開催まで」を作成中

2011年09月04日

Enjoying, Entertaining, Eating

今日はイベント係のモットーであるEnjoying, Entertaining, Eating(裏3Eとか言ってます)の真意について明かしてしまおうかと思っています。

最近はこのブログがなんだかトリビアシリーズになってますね。メンバーにも話していないことばかり(笑)

別に隠しているわけではないのですが、聞かれないと話さないので結果的に暴露っぽくなっています(笑)

さて、このモットー、実は僕がものすごく大きな影響を受けたイベント係の偉大な先輩が実践していたことが元になっているんです。

イベント係と聞くと、その役割は、まずイベントで人を楽しませることだと思いますよね?

実は、これが、違うんです。それが第一の目標だと、あまり上手くいかないことがあるんです。

僕はちょうど1年少しほど前、「究極のイベント係」「イベントマスター」などの異名をとった大先輩の大森さん(今は社会人です)が中心となって企画されるイベントはなぜ必ず楽しいのかをずっと考えていました。

そこであるとき、ハッと気づいたんです。イベントを成功させる秘訣はこれだ、と。

それは・・・、まず自分自身が楽しみ、そこに人を巻き込むこと。

これは、僕の中では非常に大きなパラダイムシフトでした。衝撃でした。感激でした。

人を楽しませる前に、自分が楽しんでいいのだ、むしろそっちの方がいいのだ、と。

だから先日の筑波山登山にしても夏合宿にしても、自分で企画してまずは自分が楽しんでるんです。

↑圧倒的に赤いのが僕です(^ω^)

今思うと、まず企画者が楽しんでいないイベントに参加しても楽しくないということくらい当然だと分かるのですが、当時の僕はそんなことも気がつかないくらい視点が狭かったわけですね。

本当に感謝しております。

つまり、裏3Eの真意とは...

1.まず自分が楽しみ(Enjoying)、2.次に人を楽しませ(Entertaining)、3.お腹が空いたら食べる(Eating)ということなんです。

これこそが偉大なる大森先輩の意思を、忘れないように心に刻んでおこうと考えたモットーなんです。

順番が、大事なんです。入れ替わっちゃ、上手くいかないんですよ...。

天沼@僕が先輩・後輩から受けた衝撃は数知れず...

最近はこのブログがなんだかトリビアシリーズになってますね。メンバーにも話していないことばかり(笑)

別に隠しているわけではないのですが、聞かれないと話さないので結果的に暴露っぽくなっています(笑)

さて、このモットー、実は僕がものすごく大きな影響を受けたイベント係の偉大な先輩が実践していたことが元になっているんです。

イベント係と聞くと、その役割は、まずイベントで人を楽しませることだと思いますよね?

実は、これが、違うんです。それが第一の目標だと、あまり上手くいかないことがあるんです。

僕はちょうど1年少しほど前、「究極のイベント係」「イベントマスター」などの異名をとった大先輩の大森さん(今は社会人です)が中心となって企画されるイベントはなぜ必ず楽しいのかをずっと考えていました。

そこであるとき、ハッと気づいたんです。イベントを成功させる秘訣はこれだ、と。

それは・・・、まず自分自身が楽しみ、そこに人を巻き込むこと。

これは、僕の中では非常に大きなパラダイムシフトでした。衝撃でした。感激でした。

人を楽しませる前に、自分が楽しんでいいのだ、むしろそっちの方がいいのだ、と。

だから先日の筑波山登山にしても夏合宿にしても、自分で企画してまずは自分が楽しんでるんです。

↑圧倒的に赤いのが僕です(^ω^)

今思うと、まず企画者が楽しんでいないイベントに参加しても楽しくないということくらい当然だと分かるのですが、当時の僕はそんなことも気がつかないくらい視点が狭かったわけですね。

本当に感謝しております。

つまり、裏3Eの真意とは...

1.まず自分が楽しみ(Enjoying)、2.次に人を楽しませ(Entertaining)、3.お腹が空いたら食べる(Eating)ということなんです。

これこそが偉大なる大森先輩の意思を、忘れないように心に刻んでおこうと考えたモットーなんです。

順番が、大事なんです。入れ替わっちゃ、上手くいかないんですよ...。

天沼@僕が先輩・後輩から受けた衝撃は数知れず...

2011年09月01日

メンバーのモチベーションの維持について・7

長々と続いてしまったモチベーションシリーズ、ラストです。

過去の更新はコチラ ⇒ 【1】、【2】、【3】、【4】、【5】、【6】

さて、このシリーズではこれまで考えていたことを方策として10個にまとめてみました。

しかし、単なる方策の羅列になってしまい、方策間の関連や分類が明らかでないことから実用性もないのではないかと思います。

というわけで、まとめの図を作成してみました。

<学生団体メンバーのモチベーション維持の5要因と10方策>

表現したかったことの80%は上の図にあると言っても過言ではありません。

今回、方策については汎用性の高いと思われるものに限定しました。

そういう意味では10方策は単なる一例に過ぎません。結局大事なのは、できる限りメンバーの状況を把握し、そのときどきにあった方策を提案できる運営的立場の人間だと思います。

最後になりましたが、もしこれが後輩達や他の団体運営の一助になれば、これほど幸せなことはありません。

また、3Ecafeという団体の成長、そして所属するメンバー一人一人の成長・活躍を願ってやみません。

自分自身も、いくらお礼をしても足りないほど、先輩・後輩に成長させてもらって来た人間です。

これから活躍できるかどうかは全く分かりませんが...(笑)

なお、3Ecafeは絶賛メンバー募集中です!

僕はあと少ししか居ないのですが、僕を成長させてくれた素晴らしいメンバーが居ます!

いつでも、どんな人でも大歓迎ですよ!(笑)

天沼@人が好きです

過去の更新はコチラ ⇒ 【1】、【2】、【3】、【4】、【5】、【6】

さて、このシリーズではこれまで考えていたことを方策として10個にまとめてみました。

しかし、単なる方策の羅列になってしまい、方策間の関連や分類が明らかでないことから実用性もないのではないかと思います。

というわけで、まとめの図を作成してみました。

表現したかったことの80%は上の図にあると言っても過言ではありません。

今回、方策については汎用性の高いと思われるものに限定しました。

そういう意味では10方策は単なる一例に過ぎません。結局大事なのは、できる限りメンバーの状況を把握し、そのときどきにあった方策を提案できる運営的立場の人間だと思います。

最後になりましたが、もしこれが後輩達や他の団体運営の一助になれば、これほど幸せなことはありません。

また、3Ecafeという団体の成長、そして所属するメンバー一人一人の成長・活躍を願ってやみません。

自分自身も、いくらお礼をしても足りないほど、先輩・後輩に成長させてもらって来た人間です。

これから活躍できるかどうかは全く分かりませんが...(笑)

なお、3Ecafeは絶賛メンバー募集中です!

僕はあと少ししか居ないのですが、僕を成長させてくれた素晴らしいメンバーが居ます!

いつでも、どんな人でも大歓迎ですよ!(笑)

天沼@人が好きです

2011年09月01日

メンバーのモチベーションの維持について・6

今回で10の方策はコンプリートです。

方策9.OB・OGの社会人と話す機会を作る

これは年末・年始などにOBと現役で語り合える会を開くなど、既にやっている団体も多いのではないでしょうか。

一度社会に出ている人の言葉は説得力がありますし、学生側もロールモデルとして参考になる話が聞けるという意味でも、同じ団体のOB・OGというのが共感し易く一番適当なのではないかと思います。

またしばらくぶりに会って成長を確かめてもらったり、その間に個人・団体としての方向性や雰囲気が変わっていれば、良くも悪くも指摘してもらえるというメリットもあります。

つまり、成長の実感や活動の意義の確認のよい機会となるわけですね。

そしてその指摘は、まだ社会に出ていない先輩が褒めるよりも全然効果的なのです(笑)

方策10.長期休みに活動を止めない

長期休みに自分たちの活動を一時的にでもストップさせてしまうというのはかなり大きなリスクが伴います。

継続的にしていたことをしばらくストップさせてしまうと、モチベーションが下がってしまいがちですよね。

基本的に、活動に参画すればするほど、その活動に対するモチベーションが出るためです。

そして、一度ストップさせてしまいモチベーションが下がると、復帰するのが億劫に感じられたりします。

このブログの更新みたいに...(笑)

特に学生団体に入るような学生となると割と積極性があって同時並行で様々な活動を行っていることが多いので、時間があれば他の活動に参加したりすることも多いわけです。

その間に他の活動で重要なポジションに就いたりして有力なメンバーが離れていってしまうなんてこともあったりします。

では、活動を止めない為にすることですが、一つはメンバー各自に宿題を作ってしまうことですね。

この際には、「方策8.二人一組で任せる」も役に立つこともあります。

特に入りたてのメンバーが居て、すぐに長期休みに突入した場合などに有効です。

もう一つ、長期休みを利用したイベントの開催も有効な手段だと思います。

例えば3Ecafeでいうと、昨年から夏休みには合宿を開催していますし、今年の春も開催する予定でした。

震災がなければねぇ...。

天沼@あと一回で終わる予定!写真はいつかの代表×副代表

2011年08月31日

メンバーのモチベーションの維持について・5

前回の続き。

前回の続き。記事を一本書こうと思ったら、五本目になってしまいました。

やはり僕は団体の存続の危機を経験しているので、メンバー維持に関わるこの問題には熱くなってしまいますね。

あとは、その経験をどう伝えるか。

人の出入りの激しい学生団体ならではの「継承」の問題も思うところがあるのでそのうち書きたいですね。

とりあえず、今回はモチベーションシリーズの方策7と8です。

方策7.外部に活動紹介する機会を設ける

この方策の狙いは「方策1.新歓の担当をしてもらう」と似ています。

つまり自分たちの活動の意義の再確認によるモチベーション向上です。

ただ新歓が大抵4月~5月に限定されるのに対して、学生団体の活動紹介をする機会のあるイベントは割と多いという点がメリットですね。

外部の活動紹介コンテストでもいいですし、例えば大学の学園祭を活用して活動紹介ということもできます。

例えば、3Ecafeの活動で場合でよく覚えているのは、ecocon2010という環境系団体のコンテストにポスター展示で参加したことですね。

その少し前のミーティングから論点・方向性のズレを感じていたので、活動の意義の再確認を兼ねてみんなで活動紹介ポスターを作成したのでした。

ちょっと過密スケジュールになる心配もあったのですが、若いメンバーを中心に素晴らしいポスターを作ってくれました。

その後のミーティングも気になっていたズレがきちんと修正されましたし、まさに一石二鳥だったと思います。

方策8.二人一組で任せる

これは経験上、加入したてメンバーに最初の少し大きな仕事を任せるときに有効ですね。

ただ最初からガンガン来るメンバーは一人でやらせてあげた方がいいかもしれませんが...(笑)

想定しているのは、例えば新歓でまとめて数人のメンバーが入ってきて、最初に何かのイベントの企画を考えてきてもらうとき。

こんなときに一人に任せずに同じ状況に置かれている仲間がいるかいないかというのが意外と大切だったりするんですね。

一人に任せると、アイデアの自信もないし他にも興味のあるサークルもあるし、もう行かなくていいかと思ってしまうという事態がしばしば起こります。

しかし、まだよく知らない相方に迷惑をかけたくないという心理が働くせいか、新メンバー二人に任せるとこういう事態が起こりにくくなるようです。

さらにその二人が仲良くなるきっかけを作れるというメリットもあります。

したがって、半分足を突っ込んでまだ加入しようかどうか迷っているメンバーがいる場合にも有効ですね。

実際に一度何か仕事を経験してみてから辞めるというのは運営側としても仕方がないと思いますが、一人だと何も任せられないまま逃げられちゃったりするので。

さすがにそれはもったいないと思うのです。

また三人一組で任せるのは割とリスクがあって、やる気のある二人とやる気のない一人になってしまうことがあるんですよね。

したがって一人ほど責任が重くないけれども逃げ出しにくい二人一組、というのが経験的に最適です。

天沼@写真は代表×副代表 in まつりつくば。学生最後の夏がもうそろそろ終わる...(;_;)

2011年08月30日

メンバーのモチベーションの維持について・4

モチベーションシリーズが思いのほか長くなってしまっています...。

準備や推敲・校正なしで書いているのでどんどん修正・加筆をしたくなるのですが、とりあえず一旦終わりまで書こうと思います。

今回は最初に挙げた10の方策のうち5と6です。

方策5.たまにいつもと違う役割をやってもらう

役割分担が固定化されている場合に有効な手段が、たまにいつもと違う役割をやってもらうということです。

特に関連の深い業務をやってもらうと効果的ですね。仕事の相互理解に繋がるからです。

例えば、ミーティングなどで板書担当と議事録担当がいる場合に交代してみる。

すると板書担当のメンバーが一度議事録を取ってみるという体験をすることによって初めて、議事録を取る人の目線から板書を見ることができるんですね。

そうすると、次回からは議事録の取りやすい板書の仕方をしようと自然に思えるわけです。

発言が少ないメンバーにミーティングの進行役をやってもらうというのも効果的です。

というのも、進行役の目線になって初めて、発言しない人がいるととても気を使うということを身をもって体験できるからです。

このように複数の立場からの目線を持ってもらうことにより、改善点や工夫の余地が見えてきて作業が円滑に進みだすことがあります。

そして、このようにして徐々に組織としても個人としても成熟していくことが、一体感の醸成と個人のモチベーションの向上に反映されます。

逆に言うと、役割が固定化しすぎて視点までもが固定化されてしまうと、組織の成長が鈍化したりあまりにも融通が利かない組織になってしまう可能性があるので注意が必要だと思います。

方策6.理念・評価軸を共通認識とする

これはその団体や組織の理念をしっかり浸透させるということとイコールですね。

例えば学園祭実行委員であれば、様々なアイデアが出てきたときの第一の評価軸は、「どの程度学園祭の来場者の満足度が向上するか」でした。

学園祭実行委員はそのために存在しているのですから、当然のことといえば当然です。

これと、予算・労働力などのコストを天秤にかけて実際に行うかどうかを判断するわけですね。

もちろん満足度の考え方に個人差はありますが、評価軸が定まっているだけでアイデアが不採用だった場合の不公平感というのが抑えられるわけです。

軸が定まっていないと、議論自体がかみ合わないこともしばしば。不毛な議論と不公平感を招き、モチベーション低下の原因となります。

そして3Ecafeをやっていて副代表として至らなかった点の一つはここですね。

昨年の秋~冬にかけてはミーティングのときに議論がかみ合わず、これは団体の理念が浸透していなかったことが原因だったと思います。

応急処置として「方策7.外部に活動紹介する機会を設ける」を実行したのですが、それは次に書きます。

おそらく3Ecafeでは評価軸を一つにするということは難しいと思いますが、できれば時間を取って全員参加で理念を考え直す機会は作り、また議論が行き詰った際にはすぐに思い出せるように浸透させたいものです。

余談ですが、社員証の裏に経営理念が書いてあったりクレドカードを従業員全員が持っている企業が割と多いこと考えると、理念・評価軸を共通認識とするというのは学生団体だけの課題ではないようですね(笑)

天沼@写真は本文とは関係ありません!

2011年08月29日

メンバーのモチベーションの維持について・3

前回は、「方策4.議決・意思決定は全員参加で行う」の具体的な方法として以下の3点を挙げたところで終わったのでした。

・発言ハードルを下げる

・多数決は出来る限り使わない

・情報共有を徹底する

今回は、その説明からになります。

まず上の二点は、大抵はミーティングの進行役の役割となります。

発言ハードルには大体二種類あって、意見があるけれど遠慮している場合とそもそも意見が固まっていない場合がありますが、後者の方の原因は意見を固める際の判断材料の不足、つまり情報共有の不徹底にあることが多いようです。情報共有の徹底については後で書くことにします。

前者の対策としては、具体的には、遠慮しがちな新入生に対して「新鮮な意見が聞きたいから」「たたき台だからどんな意見でもいいよ」、しばらく発言していない人に対して「さっきから聞いていてどう思う?」などと話を振ることですね。

口を開いていない時間と比例してハードルが上がりがちなので、まずはそれを崩してあげることです。

また発言してもらうことで初めて、実は情報共有の不徹底だったということに気がつくこともありえます。

同じ理由で全員順番に意見を言ってもらったり、意見を紙に書いてみんな発表したりということも有効です。

次に多数決を出来る限り使わないということについてですが、まず多数決のメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。

メリットとしては、何といっても時間がかからないこと!これに尽きるのではないでしょうか(笑)

しかしデメリットもたくさんあります。その中でも学生団体運営においては、先ほど述べたように全員の参画感を生み出すことが大きな目的となることが多いので、一番大きいデメリットはマイノリティになったメンバーの疎外感だと思います。

またどのメンバーの重みも同じになるというのも、場合によっては危険です。

これが企業の従業員であるならばまだしも、学生の場合は専門の勉強・研究・就活・バイト・他のサークル活動などを並行して行っていることが多く、人や時期によって活動に注力できる程度に大きな差があるからです。

したがって、注力度の高い人の心情や組織にとっての重要度を考えると、多数決は得策ではないことは自明でしょう。

このような事情から、重要な決定であるほど多数決を使わない方が良いように思われます。

しっかりと議論した後の奥の手として多数決を使うなど、ミーティングに割くことのできる時間を考慮して、司会や進行役の立場にある人が意識して使い分けができるというのが理想ですね。

三点目の情報共有の徹底というのは、参加したてのメンバーや、しばらく活動を離れていたメンバーが発言しにくくなる事態を避けるため、話し合いに参加できる土台となる知識を皆で共有するということです。

具体的には、しっかりとした議事録を取りメンバー全員に公開することです。

議事録の公開は、例えば3EcafeではGoogleで共有アカウントを取得しGoogle Documentを使用しています。

組織が大きくなり階層化した場合は、幹部クラスのミーティングの議事録を原則的に公開し、出来る限り共有の場を作るべきです。

ミーティングの最初に前回の議事録を読む時間を作るのも効果的で、実際に行っている組織も多いようです。

議事録の担当者は、ミーティングに来ていなかったメンバーが読んでも分かる議事録を目指すという目的意識が大切になります。

なんとなく取る議事録ほど無駄でやる気の削がれる仕事はないと思いますが、経験上は意外と多いのも事実です。

以上は、学生団体にありがちな事象に絞って書いたつもりです。

基本的に無報酬の学生団体だからこそ、報酬のある仕事よりもモチベーション管理の必要性が高いのだと思います。

この他にもより一般的なミーティング・会議に焦点を当てるとまだまだ工夫のしようがあり、多様な手法が提唱されています。

しかしそれらについては世に出ている関連書籍の方がより詳しいと思われますので、ここでは特に触れないことにします。

天沼@書きつつ頭の中で整理・体系化中

2011年08月28日

メンバーのモチベーションの維持について・2

方策4.議決・意思決定は全員参加で行う

学生団体のミーティングにおいては議決や意思決定の連続だと思うのですが、モチベーションの維持に重要なのは全員参加で意思決定をするということです。

(※今後、全員参加と言う場合には、全員が出席するという意味ではなく自分の意見を表明し意思決定に参画するという意味で使います。)

例えば3Ecafeでは、団体の長期的なスパンの話をする場合には、夏休みなどを利用して出来る限り全員参加の会議を開催する努力をしています。

重要な決定への参画感は責任感を生み出しモチベーション向上に、既決感は疎外感を生み出しモチベーションの低下に繋がるからです。

また運営の立場の人間になると、メンバーの特性も大体把握していて、実は結論が先に見えていることも多いと思います。

しかしこのようなときも、モチベーションの観点からすると結論ありきで指示するのではなく、メンバー自身に「気がつかせる」ことが重要になります。

時にはそのために時間を割くことも必要かもしれません。

例えば、僕は個別指導塾でずっとバイトをしていたのですが、上手な講師は「教える」のではなく、さりげなく導きながらも自発的に「気がつかせる」授業をします。

そちらの方が生徒の勉強へのモチベーション維持に繋がるからです。人間って難しいですよね(笑)

つまり、運営の立場の人間からすればミーティングでは議決・意思決定をすることに集中しがちですが、決定したことが机上の空論に終わらずに実行できるかどうかということまで含めて考えれば、メンバーのモチベーション向上も非常に重要な目的となるということです。

さて、次に全員参加を実現する具体的な方法なのですが、大きく分けると以下の3点が重要な点として挙げられると思います。

・発言ハードルを下げる

・多数決は出来る限り使わない

・情報共有を徹底する

これについてはまた次回書こうと思います。

天沼@早起きしたのに野球の試合が中止になった...orz

2011年08月27日

メンバーのモチベーションの維持について

こんにちは、天沼です!

こんにちは、天沼です!最近、更新頑張ってるでしょ?ネタは大量にあるんです。でも、面倒なんです(笑)

今回は学生団体の運営で頭を悩ませるのがメンバーのモチベーションの維持をネタに一本書こうと思います。

メンバーのモチベーションの維持というのは、そのままメンバー数の維持に繋がっていて、個人的な経験からすると、できればモチベーション維持担当というものがあったらいいな、と思うくらい重要なんですよ(笑)

僕も学園祭実行委員や3Ecafeを通して色々な試みを行ってきたので、引退前に頭の整理も兼ねてここに文章化しておきたいと思った次第です。

方策1.新歓の担当をしてもらう

4月になると新入生が加入して、大学内の色々なサークルが新歓を始めますよね。

この時期、実は自分たちの活動の意義を再確認する格好のチャンスなんです!

だって、自分たちの活動を紹介をしなければならないわけですから。

しかも大抵の場合は新入生に「先輩はなんでこの団体に入ったんですか?」と聞かれる。

惰性で組織に残っているメンバーがいた場合、組織に入りたての頃の気持ちを思い出してもらうのに最適な質問ですよね(笑)

「どんな仕事をしているのですか?」というのも、新入生からよく聞かれる質問です。

こんなときに、例えば物品管理担当の人がただ単に「物の数を数えてエクセルで表を作っているんだよ」とだけ言わないですよね(笑)

大抵の人は、物品をきちんと管理することが全体の中でいかに重要な仕事であるかまでを説明します。

すると説明している側も重要性を再確認出来てしまうんですよね。「そうか、俺の仕事はこんな重要なのか!」と。不思議ですねぇ(笑)

というわけで新歓はメンバーを集めること以外にも使えるぞ、という話でした。

担当が複数の場合はモチベーションの高いメンバーと組ませると効果的です!

方策2.仕事の重要性を正しく伝える

ある程度の規模の団体にありがちなモチベーションダウンの要因としては、役割の細分化のしすぎというのがあります。

効率的に仕事を行うために役割分担は必要不可欠だと思いますが、自分のしている仕事が全体に与える影響が見えにくくなってしまうというデメリットがあるんですよね。この点は小さな団体だとしても組織化の際には注意しておくべきです。

例えば、僕は学園祭実行委員時代は屋外のステージの担当をしていたのですが、ステージの華やかさとは裏腹に、役割と言えばステージ資材を運ぶ力仕事や企画と相談してのタイムテーブル作りや音響会社との交渉などといった、大変地味で面倒なものなんですね。

華やかさを期待して入ってきたメンバーは、やはりそのままだとモチベーションが上がらないわけです(笑)

このときに効果的だったのが、「ステージ企画のない学園祭が如何に寂しいか?」を明確にイメージしてもらうことでした。

まだ学園祭を経験していない後輩に、経験者としてイマジネーションを補ってあげて、今やっている仕事が学園祭全体の盛り上がりを強く左右するんだぞと伝える。

より一般化すると、経験不足のメンバーに対して目の前の仕事の重要性を正しく伝えることです。

これが、2年目以降のメンバーにとっては割と重要な役割だと実感させられた経験でした。

また重要性が伝えられない仕事については、その仕事の存在意義を疑った方がいいでしょうね。

方策3.将来役に立つスキルであることを伝える

モチベーションの維持で効果的なのが、メンバーの成長欲求を刺激するという方法です。

そもそも学生団体に入ってきている時点で成長欲求が高い人が多いからです。経験上はそれが一番のモチベーションになっている人も半数くらいいるように思います。

方法は至って簡単です。例えば議事録ならば、

・どこの企業や組織でも必ず会議があること

・そこでは若手が議事録を取ることが多いこと

・良い議事録を取れる人は重宝されること

・上司に覚えられるきっかけになるかも...

などを伝えてあげるわけですね。

もちろん、ウソはダメです!バレたら逆効果になると思います。たぶん...(笑)

仕事がその先も社会に出て役に立つスキルに直結している場合に使いたい方法です。

他にも、ざっと思いつく限りで以下のようなことを考えてやってきました。

方策4.議決・意志決定は全員参加で行う

方策5.たまにいつもと違う役割をやってもらう

方策6.理念・評価軸を共通認識とする

方策7.外部に活動紹介する機会を設ける

方策8.二人一組で任せる

方策9.OB・OGの社会人と話す機会を作る

方策10.長期休みに活動を止めない

役に立つかどうか分かりませんが、また気が向いたら書きます。

天沼@ハーゲンダッツがたべたーい∠( ゚ω゚)/

2011年08月26日

お楽しみイベントの目的と意義について

これに対しては、僕の中では多様性を認められる風土作りというのが主要な目的の一つになっています。

大抵の日本人は議論下手なので、気心が知れた仲にならないと、自分の意見を「人と違うから」と心に閉まってしまったり、むやみな批判のもとに建設的ではない衝突が起こったりして、話す人が限られる状態になってしまうんですよね。

多くの議論では「君子は和して同ぜず。小人は同じて和せず。」の精神が欠けているように感じられるのです。

これについてはミーティング中などにも色々な工夫をしているのですが、この「お楽しみイベント」も僕の中ではその工夫の一つと位置づけています。

普段から話す人が限られる状態になってしまうと、議論の健全な発展が見込めないだけでなく、メンバー全員の参画感の醸成とそこから来る活動意欲の上昇がなくなってしまうという大きなデメリットがあるからです。

では、なぜ多様性を認めることにこだわるかというと、本来は色々な人が居れば色々な意見があって然るべきだと思うからです。

ところが、政策論争を避けたがるように、日本人は他人との差異を表面化させることを嫌う傾向にありますよね。似た者同士の「仲間」で固まるのが大好きで、お互いに交わることを極力避けたい。例えば排他性の高いmixiがSNSの中でいち早く普及したのはまさにこの部分が背景にあると思います。

しかし、地球温暖化等の世界規模の環境問題に立ち向かうには、肌の色も宗教も違う人も全部ひっくるめて協力して立ち向かっていくことが重要だと思うのです。

グローバル化にしてもそうです。異なる文化圏の人々の考えを理解しようとし、認められなければ、ガラパゴス化の進行は必然です。

これから先、似た者同士だけで固まっていてどうにかなる、という時代ではないのは明らかではないでしょうか。

それなのに現実はというと、留学生の減少等から察するに、失われた20年を通じて内的志向はさらに強くなっている気さえします。

個人的に、これはもう国レベルの危機だと思うのです。

ならば、僕らがするべきことは、まず違う考えを持った隣の人を認めることからではないか。

多様なメンバーと共に、協力して、一つのものを作っていきたい。

実は、3Ecafeのお楽しみイベント実施の背景には、このような考えがあります。

同じ体験を共にすることで、考え方が違ったとしても一体感や団結間は育まれると思うのです。

考え方の違いというのはあくまで人の表面の部分の差異で、本質的な欲求はかなり共通しているからです。

最後に一つ付け加えると、多様なメンバーで意見を衝突させながらも達成するのは大変ですが、それを補って有り余るくらい楽しいことです。

「仲間」よりさらに強い「戦友」とも言うべき絆が生まれる経験をしたことがありますか?

価値観の似た者同士が集まるサークルでは味わえない達成感が、そこにあるのです。

今日は、書いていてものすごく脱線してしまいました。すみません!

最後に、イベント係の他のメンバーは、どうやら他の目的があるようですので、以上のことはあくまで僕の意見だということを付け加えておきます(笑)

天沼@君子和而不同、小人同而不和